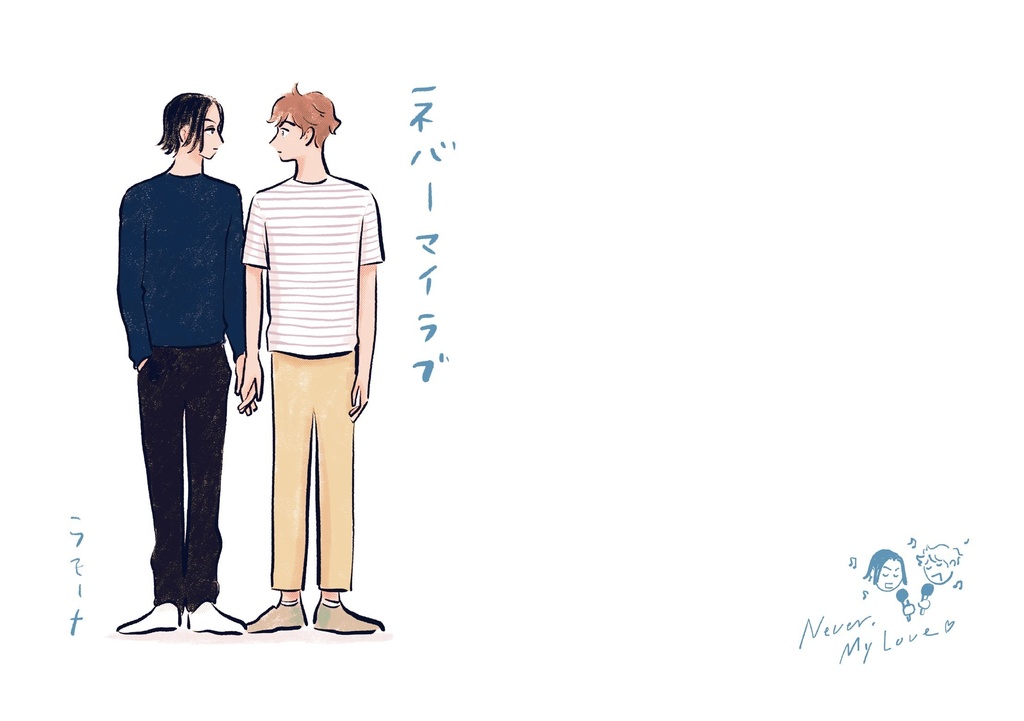

ネバーマイラブ

- Ships within 10 daysOut of StockShips by Anshin-BOOTH-PackPhysical (direct)700 JPY

2022年9月4日発行 B6サイズ/32ページ J庭52の新刊です。 ややいこしい人と素直な人の両片思い(学生)のお話です。 今回はそういう表現はないのですがリバ風味です。 *この本2017年に出したコピー本を大幅に改編したものです。ご購入の前にsampleをご確認ください。

(sample)

ネバーマイラブ 1. 午前の授業の終わりを知らせるチャイムが鳴った。 「はい、今日はここまで」 現代国語の教師が教卓を離れた途端に、名取涼はてきぱきと動き出した。教科書・ノート類を机にしまい、鼻唄を歌いながら鞄から弁当を取り出す。楽しい時間がやってくる。「よっし!」と弁当を持って立ち上がった瞬間、「食堂行こ~」という声とともに背後から抱きしめられた。 「えっ、来るの早くない? 行こうと思ってたのに」 振り返ると親友の三上明が自分にくっついていた。香りでわかった。明はミントと柑橘、いろんな匂いが混じった香りがする。何かつけているのか、いつも良い匂いがするのだ。 立っているだけで声を掛けられるような人気者なのに、クラスの誰もまだ明の存在に気付いていない。オーラを出したり消したりと妙な才能がある。 「明、四時間目ちゃんと授業に出た?」 「ちょっと、保健室にいました」 「またあ?」 しょっちゅう保健室に行っているのだ。体が弱いというタイプでもないんだけど。前に友人たちが、保健室で何をしているかわかったものじゃない、とか言っていたっけ。 「おなかがねえ」と腹を擦るのを見て、思わず「え、大丈夫?」と反応する。 「うん平気」 にっこり笑って、「今は腹が減ったよ、俺はー」と、体重全部をかけて寄りかかってくる。 「さっきまで痛かったくせにー」と笑うと明も笑った。その途端、キャッと黄色い声が聞こえる。明がひらひらと手を振って応えるものだから黄色い声が更に大きくなる。明と一緒にいると自分まで目立ってしまう。皆の目が恥ずかしい。巻きつけられた腕を解くと、明の笑う気配があった。 不意に明の服装が気になった。長袖を着ている。九月といえどもまだ暑く、クラスメイトの大半が半袖を着ている。そんな中、明は薄手の紺色のカットソーを着ていた。季節の先取りはおしゃれの基本だと前に兄姉の誰かが言っていた。片や自分。肩が見えそうなくらい圧倒的な半袖だ。明日からは自分も長袖にしようと決意した。 空腹の学生たちで活気付いた食堂に視線を巡らせると、窓際のテーブルに友人達を見つけた。「先に行って座っててね」と明は食券機の方へ向かい、弁当持参の自分は人混みをかき分けて友人たちのテーブルに合流した。黒髪おかっぱ女子の前に腰を下ろす。 「光が親子丼食べてる。明もそうするって言ってたよ。やっぱり双子だ!」 「なにそれ」 メガネ越しにじろっと睨まれてひるむ。光は明の双子の妹だが印象が全く違う。いつも口を真一文字に結んで、髪型の印象もあいまってとっつきにくい。見た目が全く似ていなければ、中身も全く似ていない。光は厳しく、明は柔和だ。双子幻想を見事に打ち砕いてくれた二人だけれど、昼食に選ぶものは同じ。たまにこうしてミラクルを見せてくるからやっぱり侮れない。 「明と一緒なんてげっそりする」 「光のゼータク者。いいなあ、明ときょうだいで。もしも明が双子の兄ちゃんだったら毎日感謝する。神に」 十字を切るふりをすると、光は「うへぇ」と顔をしかめて、周りの友人達は「出たあ!」と笑いだした。 「え、なに?」 「涼は本当に何でもかんでもアキラアキラなんだから」 「そんなことないよ」 「そんなことばかりでしょ、アキラ大好きっ子」と笑われる。そんなにだろうか。まあ、好きなのは好きだけど。あんまり言われると恥ずかしい。明、早くこないかなあ、とあたりを見回すと、当の明はどんぶりの乗ったトレーを持って誰かと話をしていた。人気者だからすぐにああやって誰かに捕まるのだ。早くこっちに来ないかな、と思った途端、目が合った。自分の気持ちが聞こえたかのようなタイミングで話を切り上げてこちらにやって来た。明には自分の気持ちが全部筒抜けなんじゃないかと思うことがある。 合流した明は自分の隣に座るなり、「あ、機種、変わってるじゃん」と向かいに座っているマモルに声を掛けた。 「マモちゃん、この前トイレに落としてたもんね。なに、やっぱ水没はだめだった?」 マモルは渋い顔で頷いた。 「やっぱ水はダメだわ。水と機械って壊滅的に不仲。水に強い機械ってあるんかな」 水槽の魚に空気を送るポンプは強いよ、と言いかけたが、子どもっぽい気がして言うのはやめた。 「風呂で電話するのは金輪際やめようって思った」 「だねえ。っていうか風呂の中にスマフォ持ち込むとか、浮気してるみたい」 「どういう意味?」と明を見ると、「涼は可愛いねえ」と明が頭を撫でてきた。今のはバカにされた気がしたので、「ヤメロ」と乱暴に手を払ってやった。 「明、アプリの設定で分かんないところがあるんだよ。教えて」 マモルがお願いすると、「いーよ、後でね」と明が受けあう。「アプリの設定」ってなんだろう。兄の許可が下りないから、この場では自分だけスマートフォンを持っていない。だからこういう話は遠く感じる。 「スマフォってあったら便利?」 自分にスマフォを持たせない兄が作ったポテトサラダを箸でつまみながら、明に尋ねる。皆が持っていて自分だけ持っていないというのはなかなかつらい状況だ。 「まあ、遠くにいる人に用がある時はやっぱり便利だね」 「いいな。俺も欲しいな」 明にしか聞こえない小さな声でつぶやくと、「涼はスマフォを持ったら誰に連絡するの?」と明も自分にだけ届くような小さな声で返してくれる。 「明」 即答すると明は笑った。 「じゃあいらなくない? いつも一緒にいるでしょ」 そう言いながら体を寄せて肩と肩をトンッとあててきた。明のにおいがふわっと香った。こんなやり取りは初めてじゃない。今までも何度もしたことがある。でも明は毎回、自分の寂しい気持ちに合わせてこんな風に言ってくれるのだ。