ふたりのひとときⅣ

- Ships within 7 daysPhysical (direct)400 JPY

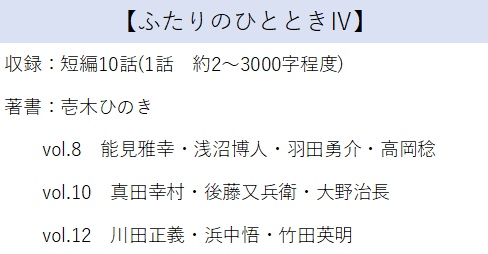

サイズ:A6・文庫本(自家製本) 価格:400円(通販価格) 収録:短編10話(1話 約2~3000字程度) 著書:壱木ひのき vol.8 能見雅幸・浅沼博人・羽田勇介・高岡稔 vol.10 真田幸村・後藤又兵衛・大野治長 vol.12 川田正義・浜中悟・竹田英明

【ふたりのひとときⅣ】

●能見雅幸 何が引き金かはわからないが、前と同じ夢を見る時がある。 白黒の世界に俺は立っていた。空は薄い灰色、足元の砂浜は鈍い鉛色、遠くまで続いている海は重く黒い波を揺らしている。見下げた俺自身すら白と黒の間で成り立っていた。 裸足で地面を踏み締める時のざらついた感触はない。目に見えて高く上がった波は水音一つ立てない。あまりにもリアリティのない世界だからこそ、俺は今夢を見ているのだと気付く。 (さて、と。とりあえず歩くか) じっとしていても埒が明かない。ただただ無駄に広がっている砂浜を当てもなく歩き出した。 ●浅沼博人 仕事に行くのが憂鬱な日がある。 例えば日曜日の夜、そして月曜日の朝。一般的に言ってまずここは外せないはずだ。土日の休みを越えた先にある新しい始まりはなんとも気が重い。恐らく全国的なアンケートを取ったとしても一位を獲得したっておかしくない。 次に長期休暇の後。すっかり仕事を忘れて楽しんでいた気持ちが突きつけられる現実に嫌気が差して逃げ出したくなる。そこから精神的なものが影響して頭が痛くなったり体がだるくなったりもたまに。 (・・・・なんだ、もう朝か) ●羽田勇介 「あのさ、お嬢さん」 たまの休日。俺はお嬢さんと並んでベッドに寝転び、お互いがお互いのゲーム機でカチャカチャと忙しなくコマンドを入力していた。 プレイしているのはハンティング。インターネットで配信されているイベントクエストをクリアし、プレミア素材を手に入れんとばかりに回数を重ねている。期間限定のものであって今は会った事もないお嬢さんのフレンド二人も手助けに参戦していた。 「なんですか?」 「ちょっと、ね。聞きたい事があるんだけど」 そう、俺は前々からずっと気になっている。 ●高岡稔 写真の良さに目覚めたのはここ最近の出来事だ。 使い捨てカメラはフィルムを現像するまで中身がわからないプレゼントボックスみたいなところがいい。逆にポラロイドカメラはその場で写真を吐き出してくれるところがいい。デジタルカメラは年々進化していて被写体をよりリアルにより綺麗に写し残せるところがいい。 いろいろ試してみたものの、私には携帯電話のカメラが一番しっくりきていた。デジタルカメラも捨てがたかったが何よりも手軽さがよかった。 「お嬢さん」 「はい?」 ●真田幸村 ああ、なんて情けない。 季節の変わり目のせいか多忙な業務が続いたせいか、私は今朝から体を壊していた。体内はじわじわと火を当てられているように熱く節々が痛む。されど寒風に肌を撫でられているかのように寒気がする。肩を上下させながら呼吸をすれば肺から息を吐き出す際に痰が絡んだ湿った咳が出る。症状からしても医者に診てもらっても、私は完全に風邪を拗らせてしまった。 昼間だと言うのに私の寝所には火が灯されていない。薄暗い部屋の天井を熱で滲んだ視界で見上げる。 (よりにもよって、このような日に‥‥) ●後藤又兵衛 城下町で鍛冶屋を営んでいる治長殿の縁者に己の槍を預けた帰り、市場を通っていると懐かしい匂いがした。食欲そそるこれは何の匂いだったか。足を止めて辺りを一周見渡せば甘味処の暖簾が目に入った。店の前に座っている男女がほくほくと食べているのは、みたらし団子の串。 (そうか。砂糖醤油の餡の匂いだったか) 遠い昔、口にしたはずの味を記憶に探すが思い当たらない。あれはどんな味をしていたのだろう。幼い自分にとって、あの甘味はひどく贅沢に感じたような気がする。 気付いて立ち止まったのも縁か。私は甘味処の暖簾をくぐった。夕餉前の時間にも関わらず店は活気に溢れており、あらゆる方向から甘い砂糖の香りが漂う。 ●大野治長 「そなた、俺に何を隠しておる?」 「な、何も隠しておりません」 「隠しても無駄だ。俺の耳は地獄耳だと知っているだろう」 俺の部屋で向かい合って正座をしている女子はあちらこちらに目を泳がせている。よくもまあそんな態度すら隠せずに明らかな嘘を付けたものだ。元より偽る事が苦手で突かれると動揺しやすい事は知っていたが。 ひたすらに俺と視線を合わせまいとしている女子を見て真田丸の記憶を思い返す。 ●川田正義 「川田さんって目、悪かったんですか?」 私は楽譜をめくりながら川田さんに問い掛けた。どうやら今日は竹田さんも浜中さんも少し遅れるらしく、練習場にいるのは私と川田さんの二人だけ。 投げた質問に川田さんは新聞から顔を上げた。その鼻筋には見慣れない眼鏡が鎮座している。 川田さんと交際を始めてどれぐらいが経っただろう。長い月日を過ごしてきたはずなのに、今になって初めて見る姿に不思議と胸の高鳴りを覚えた。 「いや、視力はいい方なんだがなぁ・・・・最近どうにも小さな字が読みにくいんだ」 ●浜中悟 「どうです?まだいけるでしょう?」 そう言ってと得意げに笑ったお嬢さんはその場でくるりと身を翻した。反動で揺れた地味な色合いのプリーツスカートはふわりと浮き上がって膝を露わにする。 なんて目に毒すぎる光景なのか。僕は思わず片手で目元を覆って深く溜め息を吐く。 今、僕の自宅ではお嬢さんが学生時代の制服に身を包んでいた。何でも実家で断捨離をしている最中にタンスの奥から発見したらしい。それをわざわざ僕の家まで持ってきて着替えたのは純粋に話題の種としてだろう。 「あー・・・・そう、だね。よく似合ってるよ」 ●竹田英明 「お嬢ちゃん。まだ終わんないのか?」 「もうちょっとで終わります」 「おいおい、さっきから四回目だぜそのセリフ」 「だから先に寝ててもいいですってば」 せっかく恋人の家に泊まりに来ていると言うのに先に寝てしまう男がこの世界のどこにいる。俺は呆れ半分にわざとらしく大袈裟に溜め息をついてみせた。 女の身支度はどうしてこうも長いのか。 俺より後に風呂を終えたお嬢ちゃんは三十分ほど前から洗面所を陣取っていた。やれ顔に貼りつけるパックだの、やれ体に塗るクリームだの、やれ髪に吹きかけるヘアスプレーだの。どこかに出掛ける前の化粧ばりにあれやこれやを持ち替える手は忙しない。