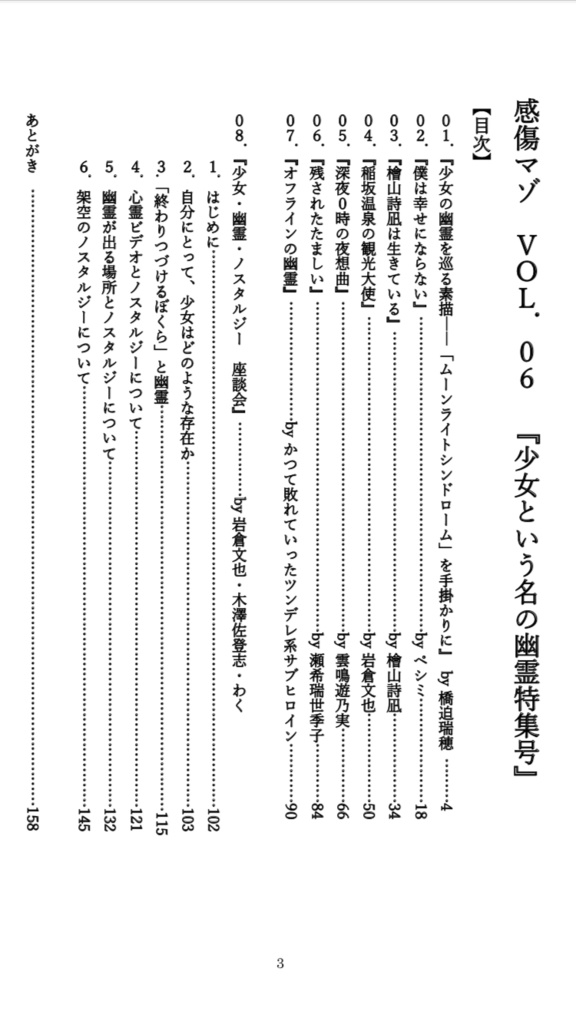

感傷マゾvol.06『少女という名の幽霊特集号』【紙版】

- Out of StockMailbin OKPhysical (via warehouse)1,000 JPY

廃校舎の廊下を幽霊が徘徊している…少女という名の幽霊が。 例えば、廃校舎の廊下を誰かが走る音が聞こえるとか、廃墟に肝試しで入ったら暗闇の中で誰かに触られるとか、誰もいないはずの場所で誰かの痕跡を感じると、ありえない出来事に戸惑って恐怖を感じます。けれども、そういう場所に取り残された幽霊の立場から考えてみると、生きている人間と出会ったことは恐怖なのでしょうか。 学校の怪談などを始め、怪談に登場する幽霊は年をとりません。怪談を聴いたり怪談本を読んだりすると、亡くなった時の年齢のまま時間が止まり、永遠に同じ場所に取り残されるケースが多いです。感傷マゾが想像する架空の田舎…大入道雲が青空に浮かび、ひまわり畑などがある長閑な田舎も、時間が止まっているという意味では似ています。 そこに誰ともコミュニケーションできず、永遠に一人でいる幽霊にとって、生きている人間は恐怖の対象なのでしょうか。おそらく…そうではないと思います。そして、これは幽霊に限らないのかもしれません。周囲が廃村になって人間が消えたのにどうにかする力も持たず、倒壊した廃神社の奥で寂しげな微笑を浮かべて今でも人間を待っている神様とか。山の中の道を一人で歩く人間を化かすことを楽しみにしていたのに、山をくりぬいてトンネルができたせいで人間が誰も来なくなり、今日もどんな風に人間を化かしてやろうかとそればかり考えている孤独な狐とか。 そんな人間が過去を感傷しがちな場所に、現在も取り残された超自然的な存在からすると、エモに満足したら自宅に帰ってしまう感傷する側の人間はどう映るのでしょうか。 つまり、怪談によく登場する少女の幽霊を、人間と超自然的な存在を分断するホラーの観点ではなく、ノスタルジーの観点から再検討できないか?そんなことを考えています。 今回は、このような「少女という名の幽霊」というテーマで、詩人の岩倉文也氏の小説や、同氏と文筆家の木澤佐登志氏を交えた座談会をはじめ、小説やエッセイなどの合同誌を作成しました。