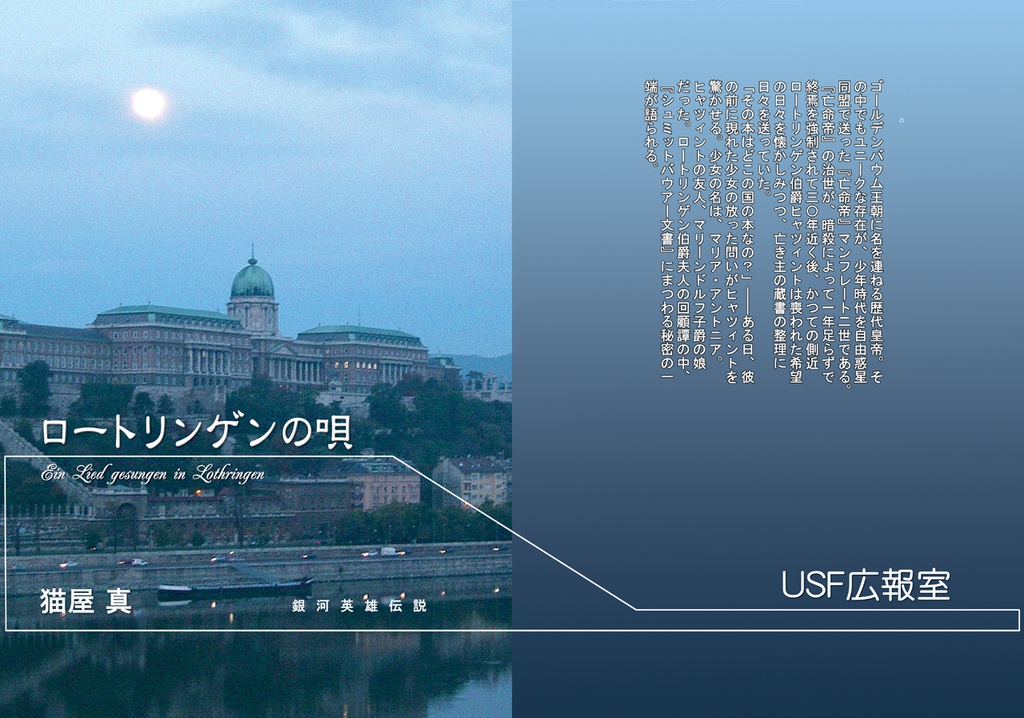

ロートリンゲンの唄

- Ships within 14 daysPhysical (direct)500 JPY

サイズ:A5、68ページ 内容:銀河英雄伝説に舞台を借りた二次創作小説。 短編二編 ・ 予言:ラインハルトとヒルダの少年・少女時代 ・ 黄昏の前に:神々の黄昏作戦前後のヒルダにまつわるエピソード 中編一編:ロートリンゲンの唄

ロートリンゲンの唄

ゴールデンバウム王朝に名を連ねる歴代皇帝。その中でもユニークな存在が、少年時代を自由惑星同盟で送った『亡命帝』マンフレート二世である。 『亡命帝』の治世が、暗殺によって一年足らずで終焉を強制されて三〇年近く後、かつての側近ロートリンゲン伯爵ヒャツィントは喪われた希望の日々を懐かしみつつ、亡き主の蔵書の整理に日々を送っていた。 「その本はどこの国の本なの?」――ある日、彼の前に現れた少女の放った問いがヒャツィントを驚かせる。少女の名は、マリア・アントニア。ヒャツィントの友人、マリーンドルフ子爵の娘だった。ロートリンゲン伯爵夫人の回顧譚の中、『シュミットバウアー文書』にまつわる秘密の一端が語られる。 プロローグ・皇帝暗殺 帝国暦三八八年、第二七代皇帝マンフレート二世が即位する。幼少時から少年期を自由惑星同盟への亡命生活の中で過ごした皇帝は、即位後直ちに同盟を帝国の『公敵』と認めると共に、『公敵から共存すべき隣人』として遇するべく、同盟との外交チャネルの開設のための使節派遣を決定する。同時に、『晴眼帝の昔に戻れ』の声と共に、第二三代皇帝マクシミリアン・ヨーゼフ二世によって為された帝国中興への施策の再現を唱えて、帝国内の政治改革に着手した。 彼にあと二〇年の寿命があり、その諸施策が成功裏に進んでいれば、おそらくマンフレート二世は『晴眼帝二世』として、帝国中興の英主の名を恣<ほしいまま>にしたに違いなかった。 しかし、即位から一年足らずの帝国暦三九九年初頭、ごく僅かな側近とともにフロイデンの静養地で短い休養の日々を楽しんでいた皇帝に兇手が及ぶ。皇帝は暗殺者の凶刃を胸部に受けて即死し、二人の側近、レオンハルト・フォン・シュミットバウアーと、皇帝の唯一の側室メヒティルト・フォン・アメルハウザーもまた皇帝と共に冥府への門を潜ることになった。彼らはいずれも皇帝の亡命に行を共にした、皇帝幼少期からの側近だった。レオンハルトは将来の帝国宰相としての座を嘱望されており、メヒティルトも即位直後の皇帝を良く補佐し、いずれ正式に皇后、あるいは皇妃の座に即くことが確実視されていたのである。 犯人は、反動派の巨頭として知られた門閥貴族、その末裔たる若者だったが、どのようにして厳重な警備をかいくぐって皇帝の御料地に潜入し得たのか。一切の記録が沈黙を守っている。 いずれにせよ、マンフレート二世の死により、一度は起こりかけた自由惑星同盟との共存と、帝国内の政治的刷新への気運は一瞬に雲散霧消した。帝国は再び、『叛徒』自由惑星同盟との惨烈な戦いと、新無憂宮<ノイエサンスーシ>を巡る権力抗争の、一種永久機関のごとき停滞の中に引き戻されることになったのである。

予言・ヒルダ編

端正な女性だった。もう『若い』と言われる年齢ではないが、綺麗に白くなった髪をきちんと結い上げ、地味ではあっても十分に金のかかった、趣味の良い身なりをしたその女性は、その場に立っているだけで人目を惹かずにはいられない。夜会などに出れば、ダンスのパートナーの申し込みが引きも切らないに違いなかった。 とある冬の、帝都<オーディン>もそろそろクリスマスを間近に控えた、底冷えのする夜だった。 ―― 静かに立っていれば……だけど。 ヒルダはそう思って、サロンの中央にできあがっている人の輪を眺めた。彼女の視線の先で、わっと歓声が上がり、件<くだん>の女性が手に数枚のカードを握りしめて宙に差し上げた。 「 ―― また、やられましたな。一体どうしてそんなにお強いのか……」 「全くです。その運の良さ、少しは分けて頂けないものか」 嘆きとも羨望とも、あるいは嫉妬さえも感じさせる嘆声に、大きくはないがひときわ歯切れの良い声が覆い被さった。 「残念ですけれどね、私の運の良さは大神オーディンより賜ったものですもの。どうやって賜ったか、私にも分からぬものですから、お分けしようにもおわけできないのですわ。でも、ご安心なさいませ。賭け事での借金は紳士の誉れ。賭で借金もできぬような男が、帝国の柱石たるべき皆様方の中にいらっしゃるはずはございませんものね」 言いつつ笑う声には影がない。彼女の前には、積み上げられたチップが大きな山となって、他の人々のそれを圧倒していた。新<ノイエ・>無<サン>憂<スー>宮<シー>の基準で言えば、優に一〇万帝国マルク以上に相当するほどの、それは高さだった。 ただし ―― 賭け事とか借金とか言っても、本当にお金をやりとりするわけではない ―― ヒルダは知っていた。他の貴族のサロンならともかく、父のマリーンドルフ伯フランツが自宅で開いたパーティでそんなことを許すわけはなかった。 「せっかく勝たせて頂いて、このまま勝ち逃げというのもいかがなものかと思いますから、余興に新しい魔術をご披露致しましょうか。どなたか、壊れてしまった時計をお持ちの方、いらっしゃいませんこと?」 少なくとも貴族の端くれに連なる人々のこと、故障した時計などを持ち歩くはずもないのに……というのは早とちりだった。『余興に使うので、古い、壊れた懐中時計などをお持ちください。魔術が良く通じますから、できるだけ機械仕掛けの、アンティークなものをお願いします』とふれ回したのは、この女<ひと>自身なのだから。 本当の魔術かどうかは別として、ヒルダも彼女の余興を見るのは大好きだった。父に無理を言って、一〇歳前の少女としては異例の時間までサロンにとどまる許可をもらったのも、そのためだったのだから。 興味津々という表情で、人々がてんでに時計を取り出す。大部分は随分と年季の入った懐中時計だが、ひょっとして主人と共に惑星カプチュランカへでも遠征したんじゃないかと思わせるような錆び付いた腕時計もあった。実はヒルダ自身も、父にねだって古い小さな置き時計を持ってきていたのだ。 「それでは皆さん、壊れた時計を動かして見せましょう。何の種の仕掛けもありません。まず、確認です。バッテリー切れや、ねじの巻き忘れということはありませんね、もう一度、ご確認を……」 相変わらず決して大きくもなければ、殊更に声を張り上げているわけでもないのに良く通る声がなめらかに口上を述べていた。 傍らの椅子に置いた置き時計を持ち上げ、ねじを調べる。外見も中身も、地球時代の、人々が宇宙を天を覆った天蓋と信じていたころのものを模した、古い時計だ。マリーンドルフ伯爵家に代々伝わるものだと言うことだったが、父のマリーンドルフ伯でさえ、いつ頃作られたものか、まるで見当が付かないと苦笑していた。 「地球から持ってきたものではないことだけは確かだけれどね」 ルドルフ大帝が帝国を創り上げたころ、大帝の家系がそういう時代から続く名家だったことと大帝自身の好みもあって、極端に古い様式が大いに流行したのだ。流行は、そのまま宮廷での服装<ドレス・>規程<コード>になり、新<ノイエ・>無<サン>憂<スー>宮<シー>を行き交う人々の服装は、今でも時間を数千年も巻き戻したようなものが中心だ。 ヒルダはねじが一杯に巻いてあることを確認した。でも、三本の針はぴたりと止まったまま、ぴくりとも動こうとしない。 「いいですね、確認しましたね」 応じて次々に手が上がる。ヒルダも倣<なら>って手を挙げた。女性がちらりと彼女に視線をやり、かるく頷いて微笑んだ。 九割方、手が挙がったのを確認して、女性は深く一揖<いちゆう>する。自らも、見た目にも一〇数代は受け継がれてきたと分かる、年代物の懐中時計を、それこそ魔法のように取り出して見せた。 軽いどよめきは、彼女の鮮やかな手並みへの賞賛だった。 女性は両腕を軽く開いてどよめきを押さえる。 「修理には出されました? え? 出していない? それはいけませんわね。修理したら本当は動く時計だっていくつもあると思いますよ。せっかくの古いお時計を修理にも出さないで埃に埋もれさせておくなんて、愛情不足というものですわ。愛情が足らないと、時計だって拗ねて動かなくなるものなんですよ……」 笑い声。ヒルダも思わず笑った。愛情が足らないから動かないなんて、そんな馬鹿なことがあるわけはない……子供心にも、ヒルダはそう思った。時計は機械なんだ。生き物じゃないのだから、故障すれば止まるし、修理できる程度の故障だったら修理すれば動く。そういうものなのだ、と思う。 「お~や、お疑いですのね」 おどけたしぐさ。右手に提げていた懐中時計をひょいと持ち上げて、左右の掌で包み込む。 「こうやって、大事に大事に両手で包んであげてください。そうして、そっと撫でてやりながら、そばで囁きかけて。動いておくれ、大事な時計。お前はとっても大事な時計だよ。もう一度動いておくれ……」 今度は軽い失笑。 「魔術はどうしたの?」 「これが魔術ですわよ。何よりも不思議で偉大な魔術」 笑顔が応じる。 「そう、愛情という魔術ですわ。さあ、笑っていないで、ご一緒に。動いておくれ、大事な時計。お前はとっても大事な時計だよ。もう一度動いておくれ……」 「動いておくれ、大事な時計。お前はとっても大事な時計だよ。もう一度動いておくれ……」 不承不承という調子で声が和した。最初はまばらに、その内、おもしろ半分なのか、歌うように繰り返す女性の声に乗せられたのか、段々と声が増えていく。 ヒルダも置き時計を手に取った。懐中時計とは違って置き時計は掌に余ったので、胸に抱きかかえるようにして。 「動いておくれ、大事な時計」 どのくらい、それを繰り返していたか……多分、一〇分ほどだったのかも知れない。この奇妙な唱和がサロンの空気を震わせること数十度……ヒルダはある感触に驚いて、掌に包み込んだ時計を持ち直した。 彼女の胸に伝わってきたのは、置き時計が生き返ったことを示す機械の微かな震えと、秒針が時を刻む音だった。 ほとんど同時に、サロンのあちらこちらで小さなどよめきが上がる。驚きの声と、なにごとかと駆け寄る人々の足音。そして、驚きが伝搬し、ざわめきは次第次第に大きなうねりとなってサロンの空気を波立て始めたのだ。 「いかがでしたか?」 問う声に応じて、あちらこちらで懐中時計や腕時計を掲げた手が挙がった。周囲の人々がその周りに更に集まり、さらに喧噪を高くした。一人が拍手を始め、やがてサロン中が拍手に包まれる中、女性はもう一度、深々と一礼した。 「皆さんの愛情が時計に通じたのですわ。私は仲介しただけ。どうも、ありがとう、皆さま。では、良い<グーテン・>夜<ナハ>を<ト>」 「残念だけれど、あれは魔術でも何でもないわ」 翌朝、朝食の席を共にしたヒルダに、その女性は笑って答えた。 「古くてほったらかしにされている機械式の時計はね、軸受けのところの油が固まってしまって、それで動かなくなることが多いの。それをこうやってね……」 昨夜使った懐中時計を両掌に包んで、口を寄せてみせた。 「動いておくれ、大事な時計。お前はとっても大事な時計だよ。もう一度動いておくれ……」 ふーっと息を掌に吹き込む。 「こうするとね、時計が暖まって固まってた油が融けて、動き出すことがあるのよ。それに昨日は寒かったけれど、サロンの中は暖かかったから、もう少し暖めてやれば、動き出す時計は結構あったはずなの。ほらね……」 彼女の掌の中で、懐中時計は元気よくコチコチと秒を刻んでいた。 「じゃあ、魔術って……」 「最初から種明かしするよりも、魔術って言った方がありがたみが増すでしょう?」 「そういうのはどうも感心しないね、マリア」 それまで沈黙を守って、娘とこの女性との会話を見守っていたマリーンドルフ伯が初めて口を挟んできた。 「あら、フランツ。夕べは随分勝たせてもらったし、ああいう余興でもやらないと勝ち逃げだなんだってやっかむ人が出てきて困るのよ」 「私のサロンで現金を賭けるのは遠慮頂いたはずだけれどね?」 「現金じゃなくて、ああいう人たちに貸しを作っとくのは色々と便利なのよ。他のことじゃ、まるで借りなんてこと感じない人たちだけど、賭けの借りだけは忘れないでいてくれるから」 「……私が見たところでは、その魔術で動き出したのは全部で一〇個もなかったように見えたが ―― ?」 「それでいいの」 マリア・アントニア・ヨーゼファ・ヨアンヌ・フォン・ロートリンゲン。ヒルダの父マリーンドルフ伯フランツの大叔母だか、大叔母の娘だか姪だか……記憶力の良いヒルダでもなかなか覚えきれない遠い縁戚の女性である。五〇歳を超えた頃に、先帝フリードリヒ四世のお声がかりがあり、断絶した名家であるロートリンゲン伯爵家を嗣いで、ロートリンゲン伯爵夫人を名乗ることになったのだという。 年齢はもう七〇歳にさしかかるから、平均寿命が百歳を超える現代でもそろそろ初老と言ってもいいのだが、若い頃からの美貌は年輪を重ねて深みを増したように見える……というのが、マリーンドルフ伯家の人々の一致した評価なのだ。伯爵家の女性としては珍しく国立オーディン文理科大の大学院にまで進み、大学の臨時講師などを勤めながらそのまま独身を通してしまった。 優れた数学者であり、人間離れした記憶力の持ち主なのだが、宮廷や貴族のサロンでは、もっぱら占いや魔術に長けた女性としてのみ名を知られている。『帝都<オーディン>の母』などと呼ぶ人さえいるという。 「こんな名前、つけられたから嫁<い>き遅れちゃったのよ」 彼女がそう愚痴をこぼすのは、『帝都<オーディン>の母』の方ではなく、その実名である。人類の生活圏がまだ地球の地表のみだった頃、一つの王国を滅ぼして稀代の悪女として名を轟かせた、ある王妃の名だという。興味を覚えたヒルダが苦労しながら歴史書を調べて、マリア・アントニアの言葉が嘘でないことを確認したのが、つい一月<ひとつき>ほど前のことだ。 「一〇個に一個でも動けば、持ち主がびっくりして騒ぐでしょ。そうしたら、周りも一緒になって騒ぐわけ。そうしたら、動かなかった九個の方も動いちゃったように錯覚する。そういうこと。知ってる、フランツ、この間、こんなこと言った女がいたわ」 占星術と天文学のいずれが優れているか……マリア・アントニアにしてみれば議論のテーマにすらなり得ない。『天文学は見える範囲しか扱えないけれども、占星術は心の働きが及ぶ限りの範囲をカバーできるのですもの。占星術が、星々を知る上で最高の手段であることに議論の余地などありませんわ』。熱弁する相手を前に、マリア・アントニアは会話を続ける気にもならなかったという。 「それはまた……」 「つまり、人は自分が信じたいことだけを信じるの。時計が魔術で動いたと思う方が、暖かくなって偶然動き出したと言うのよりも、なんとなく神秘的で信じられる。あの人たちはそういう人たちなの。そうそう、この時計だけれど、直ぐに修理に出すと良いわ」 食卓の上で静かに時を告げているのは、昨夜ヒルダの掌で息を吹き返した置き時計だった。 「どうして?」 「動かなかったのは、さっきも言ったけれど、中で埃と油が固まりかかってるってこと。動き出したってことは、修理して整備したらまだまだ長いこと使えるということだから。これって良い時計よ。お父<フラン>様<ツ>にお願いして、あなたのものにしてしまったら良いわ」 「お父さま?」 「そうだね。お前の持ち物になるなら、どんな素性のものか知っておいた方がいいだろう。修理に出すついでに調べてもらうことにしようか」 ヒルダお嬢様が見習って大学院などに行きたいなどと仰<おっしゃ>っては困る……ハンスなどは、マリア・アントニアが帝都や、マリーンドルフ星系の伯爵邸に出入りするのに眉を顰<ひそ>めていたりする。でも、ヒルダはマリア・アントニア大叔母……正確には大叔母ではないのだが、面倒なのでヒルダは『大叔母さま』で済ませていたし、マリア・アントニアもそれを咎めるような心の狭さとは無縁だった。 そして、ハンスや他の家人たちがどう思おうと、ヒルダは、そしておそらくはマリーンドルフ伯フランツもこの遠縁の女性の訪問を嫌ってはいなかった。 「昨日のブラックジャックも数学の賜<たまもの>かね?」 「そうよ」 マリーンドルフ伯の質問にマリア・アントニアはこともなげに答えた。 「カードを数えたのよ」 「大叔母さま、カードを数えるって?」 「あのカードゲームはね、ヒルダ。出たカードを上手く覚えていられれば、絶対に勝てるやり方があるの。知りたければ、今度ゆっくりと教えてあげる。ただ、私くらいに天才的な記憶力がない限り、絶対に真似できないやり方だけれどね」 だから私は嘘は吐<つ>いていないわけ。こんな才能は大神<オーディン>が私だけに与えてくださった恩寵だということはね……場合によっては、この上もなく傲慢な台詞も、この『貴婦人』の口からさらりとこぼれ出すと、まるで天然自然の理<ことわり>を説いただけにしか聞こえない。 「それと、人は自分が信じたいものだけを信じるということね。だから、いつまで経っても予言なんかを信じる人間が絶えないわけでもあるんだけれど」 「マリア ―― 」 たしなめる口調のマリーンドルフ伯に、マリア・アントニアは少女のような悪戯っぽい表情で小さく舌を出して見せた。 「大叔母さま……」 予言と預言はどう違うの? ヒルダが唐突にぶつけた質問は、さすがにこの才女をも驚かせたようだった。 「おや、また語彙<ボキャブラリ>が増えたのね、ヒルダ」 「この子は本好きでね」 マリーンドルフ伯の表現はやや控えめに過ぎたかも知れない。この時期、ヒルダは同年代の少女たちとの交遊よりも、ライブラリでの本漁りと野歩きに費やす時間の割合を急速に増やしていたからだ。今の質問も、最近彼女の読書リストに加わった一冊に出現した会話に由来するものだった。 「預言はね、普通の人間にはできないもの。これは神様の言葉。それを誰かが神様から聞いて、人間に分かる言葉に直したもの。だから、私には預言はできない。私には神様の言葉は聞こえないから」 「 ―― ……?」 「予言はね、これは人間のすること。人間が将来のことを予想して言葉にすること。だから、私にも予言はできるわよ。何か、あなたのことで予言してもらいたいことはないの、ヒルダ?」 「え ―― ?」 予想外の反問だったから、さすがのヒルダもとまどった。 「マリア ―― 何を?」 「いいのよ、フランツ。せっかく興味を持ったことだもの。しっかり説明しておかないとね……どう、ヒルダ?」 「あの……」 ちょっと頬を赤くして、彼女らしくもなくもじもじした表情になってから、ヒルダはきっぱりと顔を上げたる 「わたし、誰と結婚するのかしら?」 意表を突いた質問だったらしい。さすがにマリア・アントニアの目が丸くなったが、直ぐに優しげな笑いじわがその目尻を飾った。 「おや、やっぱり女の子だね。ほら、フランツ。何も心配することはないわよ」 それがどういう意味なのか、ヒルダには分からなかった。ただ、父が妙に居心地悪そうに咳払いした上に、少し慌てたそぶりでコーヒー・カップを口に運んだのがちょっと不思議だった。 「そうね。それなら予言できるわね。ただし、約束するのよ。予言というものはね、人の未来を縛るものじゃない。あるかも知れない未来の、ほんのひとかけらを言葉にするものだってことをね。昔、予言の得意だった人が言っているわ。予言が全部当たるなら、予言なんか要らないってね。予言で未来がみんなわかってしまったなら、人が世の中を少しでも好くしようなんてがんばる必要なんかなくなってしまうものねぇ」 マリア・アントニアの言葉は難しくてよく分からなかったが、聞き流してはいけなさそうな気がした。ヒルダは何度も心の中でその言葉を繰り返し、忘れない自信がついたところで頷いた。 「 ―― はい、大叔母さま」 「うん、良い子ね。そうだね……ちょっと、お待ちなさい。考えるからね……」 マリア・アントニアは言葉を切り、目を閉ざした。 「大叔母さま……?」 声を掛けかけ、父に制止された。 そのまま、眠ってしまったのではないかと思うくらい、マリア・アントニアは沈黙を守り続けた。ヒルダが食事を終え、さすがに見切りをつけて席を立とうとした時、不意にその目が開いた。 「……あなたがね、いつか帝国軍の元帥と会うとする」 「元帥?」 「そう、元帥。帝国軍で一番偉い人よ」 「はい ―― ?」 ちょっと当惑して、ヒルダは父を見る。父の目が『聞きなさい』と言っているのを確認し、マリア・アントニアに視線を戻した。 「 ―― その時に、あなたが元帥と会っている……応接室だかなんだかまでは分からないけれど、いきなり身体の大きな士官が飛び込んできて、元帥閣下に何か緊急の報告をするのよ。もし、そういうことがあったら、あなたはきっと結婚する。多分、その部屋にいた誰かと」 「それは誰?」 ヒルダの声が真剣さを増したけれど、マリア・アントニアの応答は静かに頭<かぶり>を振ることだった。 「分からない。私にできる予言はここまでよ」 「え~、そんなぁ……」 「聞き分け良くしなさい。あとは宿題よ、ヒルダ。自分でも予言というものをもっと色々調べてご覧なさい」 冷えてしまったコーヒーを一口に啜り、メイドの勧める新たな一杯を断ると、マリア・アントニアは辞去を告げた。 「明後日<あさって>から臨時の仕事が入っているの。その準備をしておかないといけないのよ」 「臨時の?」 「そう、半年ばかり、ね」 この遠縁の年長者が、生活自体には困ってはいないものの、その数学者、あるいは教育者としての力量を買われて、幾つもの大学や高等学校の臨時講師を引き受けていることを、マリーンドルフ伯は知っていた。オーディン文理科大学での教授コースの常勤講師の話が入ったこともあったが、拘束を嫌うマリア・アントニアはにべもなく断り、話を持ち込んだマリーンドルフ伯を苦笑させたのだ。 「今度は、どこの?」 「ちょっと変わったところよ」 立ち上がりながら、マリア・アントニアは非の打ち所のない貴婦人の微笑で答えた。 「帝国軍幼年学校の数学教師よ」 ☆☆☆ 帝国暦四八四年二月一三日。 マリーンドルフ伯フランツの許に来訪者の存在が告げられた。銀河帝国全土を席巻しようとする歴史の巨大な変動を前に、怖じるどころかその中に我が身を投じ、自らの命運を切り開くべきことを告げた我が娘<こ>。ヒルダが帝都に向けて旅立つのを見送った直後のことだった。 「……ヒルダは帝都に向かいましたね」 「やはり、あなたでしたか、マリア」 「おや、ご挨拶ね、フランツ。やはり、わたしだ、とはどういう意味かしらね?」 ハンスに介添えされながら応接間に入ってきた老婦人は、皺深い目元に少女のような悪戯っぽい微笑を浮かべ、マリーンドルフ伯の言葉を受け止めた。 「あなたではないのですか。ヒルダに、色々と世の中のことを説いて聞かせたのは?」 「それは私に対する買いかぶりであると同時に、娘への侮辱でもあるわよ、フランツ。私は一介の数学者でしかないし、ヒルダはマリーンドルフ伯爵家だけじゃなくて帝国そのものを背負って立てるだけの器量のある娘<こ>ですよ。娘がいつまでも一〇歳の子供だと思い続けたがるのは、男親の悪い癖と言うべきね」 七〇歳をとうに超え、まもなく七〇の声を聞こうとする年齢に達してなお、マリア・アントニア……ロートリンゲン伯爵夫人の口調は、講壇で数式を説く大学教授そのままに明晰さを極めた。さすがに足許はわずかに安定を欠いて、ソファに座を占めるにしてもハンスの介添えを必要としたが、明るい灰緑の眸はランプを思わせて炯々とした光を宿していた。 「いつ、こちらへ?」 鼻白んで、マリーンドルフ伯は話題を変えた。宮廷での首座を視野に入れるほどの政治的立場は主張し得ぬにしても、帝国でも有数の有力貴族の一員たるマリーンドルフ伯爵家であって見れば、大小四〇〇〇余家の貴族がその名を連ねたリップシュタットの盟約。ローエングラム伯爵元帥とその支持者たちを、公的には帝室への叛逆者、私的には彼らの既得権益への決定的な侵害者として糾弾し、共存への拒絶を宣言した、その盟約の内容は早くに伯の把握するところだった。 理性と打算……同時代と後世の多数派による評価がどうあれ、マリーンドルフ伯は自らの判断基準の大きな部分に利害の要素を含むことを否定するつもりはなかった。いずれの基準によっても、またリップシュタットに参集した貴族の圧倒的な比率にも関わらず、伯にはリップシュタットの盟約が、五〇〇年の長きにわたったゴールデンバウム王朝の弔鐘をもたらすもの、つまりはその死亡宣告書となるべきものとしか思われなかった。 にもかかわらず、感情と本能……五世紀にもわたる、貴族としての精神への刷り込み。すなわちゴールデンバウム帝室の不可侵と、銀河帝国の絶対性への思いこみ。伯をして、貴族陣営への積極的な敵対行動を取らせるのを妨げたのはその二つだった。 「私は中立を望んでいる。それがかなわぬなら、貴族連合軍に付く」 ヒルダに向背を問われた時、必ずしも本心をそのままに言葉に変えることができなかったのはその故だった。 「―― むしろ五〇〇年近くも栄華が続いたことを感謝すべきです。それを失うのは自然の摂理ですらあるんですわ」 瞳をブルー・グリーンの焔さながらに瞬<またた>かせ、共和主義の革命家もかくやと思わせる激烈な口調で、今日までの彼らの『主君』たちを糾弾する我が娘の表情から、マリーンドルフ伯は視線をもぎ離すことができなかったのだ。 マリーンドルフ伯の顔をのぞき込み、マリア・アントニアは静かに首を左右に振った。 「昨日、帝都から。いいえ、フランツ。ヒルダとは別便でしたよ。帝都でも連絡は取っていません。もちろん、ローエングラム元帥に付くか、それともブラウンシュヴァイク公を支持するか、なんて生臭いお話もね。私は……と言うより、ロートリンゲン伯爵家はマリーンドルフ伯爵家について行きますよ。たとえ、それがどんな結末につながったとしてもね。もう私のような老人の時代は終わっています。ヒルダのような若い人が、これから先の世の中を導いていくべきなんです」 疲れたような、諦めたような、しかし心なしか安堵を帯びた微笑を、マリーンドルフ伯は浮かべた。 「そうでしょうね。あなたが何を言おうと、ヒルダ<あれ>は人の言葉を自分の考えと勘違いするような娘<こ>はない」 「そうよ、フランツ。あの娘<こ>も、もうこの世の中で二〇年も生きてきたのよ。リップシュタットのあたりに転がってる貴族のぼんぼんたちならともかく、ヒルダなら二〇年あれば世の中の何分の一かくらいは十分に理解してしまえるでしょうよ」 「すべてではないのかね?」 「わたしはもう一世紀近く生きてきたけれど、まだ世の中のほとんどは謎のままよ。あなたはもう、すっかり理解したのかしらね、フランツ。それにね、ブラウンシュヴァイク公とローエングラム侯のどちらに明日の陽が差すかくらいの判断を間違えないのに、世の中すべてのことに通じる必要はないんです」 言い返され、マリーンドルフ伯は返す言葉を見失って苦笑するしかなかった。手のひらで顔をつるりと撫で、ハンスが自ら運んできてくれたコーヒーを口に運ぶ。 「本当に、ヒルダは未来の夫候補を見つけるかも知れないわね」 狙ったような……いや、マリア・アントニアの性格から言って明らかに狙ったに違いなかった。言葉が耳から入って理解に変わった瞬間、マリーンドルフ伯は危うくコーヒーを気道に流し込みかけ、危ういところで踏みとどまった。 「マリア!」 「ホントに男親の反応って面白いわねぇ」 まもなく七〇歳に達する老婦人とは思われぬ、弾みの利いた言葉が微笑に踊っていた。

予言・ラインハルト編

「つまらぬ者を相手にあまり本気になるのは感心しないわね、ヘル・ミューゼル」 フラウ・ロートリンゲンは苦笑を隠そうともせず、目の前にかしこまった二人の少年に代わる代わる視線を投げていた。数分前までは、もう三人ばかりが教官室で彼らと席を並べていたのだが、彼らにしてみれば、この教官を前に、ラインハルトとキルヒアイスの二人と長次巻の同席を望む理由など何もないはずだった。実際、フラウ・ロートリンゲンに退席を許可されるなり、椅子を蹴立てて立ち上がった彼らから、教官への礼が尽くされることさえなかった。 帝国暦四七八年、ラインハルト・フォン・ミューゼルとジークフリード・キルヒアイスが帝国軍幼年学校の門をくぐって、ほぼ一年の時が過ぎていた。 一年の間に幼年学校のクラスの中の勢力は見事に三分されている。ひとつは大貴族の出自と財力で大勢の取り巻きを集めている数名の少年達のグループ、もうひとつは平民出身者で、軍での栄達のために幼年学校に加わった者たち。そして、最後の一つがグループと称するには余りにも細やかながらラインハルトとキルヒアイスの二人だった。そして、この一年、ラインハルトとキルヒアイスにとっての幼年学校の日常は、未来の軍人としての学業と、大貴族の少年グループとの対立と抗争……と言うより喧嘩、それに尽きると言っても過言ではなかった。 この日の昼休み、昼食を済ませたラインハルトは同級生のトゥルナイゼンに呼び止められた。 「これを……ヘル・ミューゼル。ヘル・キルヒアイスから、君に渡してくれって」 「キルヒアイスが?」 トゥルナイゼンも貴族の子弟だが、ラインハルトを敵視するグループとは一線を画している。彼を含めた何人かの少年たちはラインハルトに好意的で、積極的にではないが交誼を取り結びたがっている様子もあるのだが、今のところラインハルトは彼らとはクラス・メート以上の交友は留保している。 「キルヒアイスは何か言っていなかったか?」 「何も」 ラインハルトに渡してくれるだけで良い。そう言って、何かひどく急いで教室を出て行ったと言うのだ。 「分かった。ありがとう、ヘル・トゥルナイゼン」 アンネローゼからのメッセージで、使いの者を送るから、その者について直ぐに来てくれ、と言う内容。さらに、幼年学校の事務局からは、ラインハルトへの面会者が校内のある場所で待っているというメモが付けられていた。 「こんなもの……」 一瞥して、ラインハルトは鼻で笑い飛ばした。 後宮のアンネローゼがそんなに簡単に使いの者を新無憂宮の外に出せるはずはない。メッセージは、大貴族か宮中でなければ手には入らないであろう高価な便箋に記されていて、アンネローゼのサインもそれらしく書かれていたが、ラインハルトから見れば見え見えの偽装だった。 「一目のないところへ呼び出しておいて袋だたきか……芸の無い」 呟いて、ラインハルトははっとする。 封が切られている。本当にアンネローゼがラインハルトに宛てたメッセージなら、キルヒアイスが無断で封を切るはずはない。 「キルヒアイス、お前……!」 風を巻く勢いでラインハルトの身体が跳躍した。時ならぬ金色<こんじき>の光を孕んだつむじ風に、級友たちが何事かと目をそばだてたとき、すでにラインハルトの姿は教室の窓を躍り出して、グラウンドを突っ切ろうとしていた。 「あの、フラウ……」 硬い椅子の中で、さすがに居心地悪げにラインハルトが身じろぎした。 「いつものように夕食抜き、それからレポート提出……」 「フラウ!」 「……ではないわね。今日は彼らが先にあなたに手を出したことは聞いています。だから、夕食は抜かなくても宜しい」 瞬間、ラインハルトはキルヒアイスと目と目を見交わす。フラウ・ロートリンゲンの目がなかったら、その場でハイ・タッチしていたかも知れない。 「……ヘル・キルヒアイス、今日はあなたもレポート提出です」 「ぼく……も、ですか?」 ちょっと意外そうに青い目が見開かれ、それからちょっと困ったような、優しげな微笑に頬を緩めると、キルヒアイスは頷いた。 「分かりました、フラウ」 「フ、フラウ!」 「受けて立ったのは自分だ、ヘル・キルヒアイスは単にあなたに加勢しただけだ。そう言いたいのは分かっています、ヘル・ミューゼル」 「な……なら」 「偽物の手紙だと知っていて、一人で、あの場所へ出かけていった理由は何、ヘル・キルヒアイス?」 偽メッセージで指定された場所へラインハルトが駆けつけたとき、すでにキルヒアイスと、彼を取り囲んだ一〇人近くの少年たちの乱闘は始まっていた。一〇対一と数的に圧倒的に不利な戦いを、しかし、キルヒアイスはクラスでは他に比肩する者のない身体能力と反射能力を十全に奮うことで互角以上に進めていたから、そこにラインハルトが加われば、もはや戦いの帰趨は明らかだった。 卑劣で拙劣な陰謀の首謀者たちを地面に這いつくばらせて勝利の握手を交わした二人だったが、意気揚々と校舎へ戻ろうとした彼らの前にロートリンゲン教官が立っていたというわけである。 「それは……」 「キルヒアイス……」 「……」 ため息をつき、フラウ・ロートリンゲンは机の上の、大きな牛飼い用のベルを手に取った。 「え……?」 巨大なベルが軽く、こつんとキルヒアイスの頭を叩く。 「何かをした理由を、他人に胸を張って話せないことなんていくらでもあります。でも、そんな理由で行動するのは大人になってからで十分です。一一歳で人前で理由を説明できないような行動をとるのは、止めにしておきなさい、ヘル・キルヒアイス。それができる間は、です」 「は……い」 ラインハルトには分かっていた。キルヒアイスもまた、あのメッセージが偽物であることを一目で見抜いた。あまりにも度々、卑劣な手段で彼らを陥れようとする大貴族の少年たちに、キルヒアイスは腹に据えかねた。だが、それだけではない。 「キルヒアイス、お前、姉上の名前で……」 「ヘル・ミューゼル。そこまでです」 フラウ・ロートリンゲンの声が柔らかく、ラインハルトを止めた。 再び椅子の上にかしこまった二人の頭に西日が差し込み、金と紅、少年たちの髪が鮮やかに燃え立つのにフラウ・ロートリンゲンの目がふっと遠くなったようだった。 「一年前でしたね、あなたがたに初めて会ったのは。あの時は、教室に入るなり、本当にびっくりしました」 「 ―― ?」 「教窓が何倍にも大きくなったか、それとも太陽<ヴァルハラ>の日差しが急に強くなりでもしたのかと思ったの。そうしたら、あなた方がいたってわけ」 「それはどういう意味ですか?」 ラインハルトの髪が日の光を弾いてまぶしいくらいに輝くのを、キルヒアイスは何度も見ている。この女性はそれを誉めようとしているのか、それとも全く別のことを言おうとしているのか……まだ一一歳でしかない彼らにとって、彼らの人生の数倍も生きている相手の考えを読み解くこと、それは難事中の難事に違いなかった。 フラウ・ロートリンゲンはにこやかな笑いを浮かべながら、大きく左右に首を振った。彼らが今少しの年齢を重ねていれば、それが表情を隠すための韜晦であることに気づいたであろう、にこやかな笑顔だった。 「今は言えないわね……今、言えることは ―― そうね、あなた、ヘル・ミューゼルの未来について、それも極くパーソナルなことだけかも知れないわ」 「それは預言ですか?」 「いいえ」 静かな断固とした否定だった。 「預言はね、神の領域なの。人は踏み入れられない。私にできるのは単に予言。人の子に許される、恣な未来の予見、というものでしかないけれど……そうね、あなたはきっと結婚相手に恵まれるわね、条件さえ揃えば、だけれど。そう、あなたよ、ヘル・ミューゼル」 「……ぼ……ぼくが?」 さすがにこれには意表を突かれたらしい。珍しくラインハルトが呆気にとられたように目を丸くして、フラウ・ロートリンゲンを見つめていた。実際、性愛面に対する感覚に著しい欠如ありと評されるようになるラインハルトである。この時も、我が身と『結婚』という単語の距離の大きさを理解しかねて完全に混乱していたというのが事実だろう。 「何とですか?」 それを言うなら『誰と』だろう ―― とはキルヒアイス。ラインハルトは結婚するということが、人生での一人の伴侶を選ぶということだとは理解できていないらしい。ただ、キルヒアイスにも完全な意味での理解は未だ全くないのだが。 「分かるのはこれだけよ」 委細構わず、フラウ・ロートリンゲンは言葉を紡いだ。 「あなたはね、いずれ偉くなります。軍で多くの幕僚を従える……そうね、きっと元帥閣下になるでしょう。その時、あなたが幕僚に採用した最初の女性……その女性があなたの一生の伴侶になるでしょうね。これが私の予言……あなたが本当に結婚する時まで覚えてくれているかどうか、それは分からないけれどね」 「……」 返す言葉のあろう筈もない。押し黙った二人の内、フラウ・ロートリンゲンは今度はキルヒアイスに視線を移す。 「あなたもですよ、ヘル・キルヒアイス」 「ぼ……僕が……?」 「あなたが、真っ直ぐでいる限り、きっと想いは叶います……などとは言いません。時には心を枉げることも必要です。そのことだけは覚えておいてくださいな」 「は……い」 ラインハルトとキルヒアイスが、フラウ・ロートリンゲンと個人的な会話を交わしたのは、これは最初で、ほとんど最後となった。この一ヶ月後、新たな数学教官が着任して、フラウ・ロートリンゲンは幼年学校を去り、それきり彼らの人生に姿を現すことはなかったのである。

ロートリンゲンの唄(1)

「ご無沙汰して申し訳ありません、大叔母様」 「それほど無沙汰をされたとは思っていませんよ、ヒルダ。前回、訪ねてきてくれたのは三月のことでしたからね」 帝国暦四八七年三月と言えば、アスターテ宙域で叛徒軍を撃破したラインハルト・フォン・ローエングラム上級大将が凱旋し、元帥杖を受ける式典の前だった。 「式典に列席したいのです、大叔母様」 ヒルダ……マリーンドルフ伯爵の一人娘であるヒルデガルト……ヒルダは挨拶もそこそこに用件を切り出した。 「おやおや熱心なことね」 マリア・アントニア……当代のロートリンゲン伯爵家当主として伯爵夫人を名乗る老貴婦人は、ヒルダの熱心さに目を丸くしたものである。 帝国総軍で四人しかいない元帥に、新たな一名が加わる盛儀である。男爵以上の地位を持つ帝国貴族全員に出席を要請する書状が回されたのも当然だった。マリーンドルフ伯爵家にも招待状が届いたが、当主のフランツはマリーンドルフ星系に戻っていて式典への列席は叶わない。代理人の出席は認めず、ということなので跡取り娘であるヒルダの出席は認められなかった。彼女自身は、まだ一九歳の一介の大学生というにすぎず、個人としての爵位は与えられていないのだ。 「なぜ、出席したいのかしら?」 問うマリア・アントニアに、ヒルダは答える。是非、間近にローエングラム伯爵を見てみたいのだ。 「この人は近いうちにきっと帝国のあり方を変えると、私は思っています。だから、是非、直接にその姿を見てみたいのです」 「それならフランツに紹介状を書いて貰って会いに行けば? マリーンドルフ伯爵の紹介なら、あちらも失礼な扱いはしないでしょうに」 「いいえ、まだ直接に会うべき時期ではないと思います」 実は過去にも、まだミューゼルを名乗っていたローエングラム伯爵の助力を得ようと考えたが、その時も、敢えて直接の面会は避けたことがあったという。 「いずれ、その時が来ます。今回は、直接に伯爵の姿を見てみたい。ただ、それだけなんです」 立体写真や3D映像で、その恐ろしいばかりの美貌を目にする機会は無数にある。だが、いずれもが美し過ぎ、整いすぎていて、生きた人間としての印象が買えって薄れて見える。初対面で実際に目の当たりにしたとき、余りに印象が異なっていれば、ヒルダ自身が平静を保てるかどうか不安になるのだ、と。 「写真や映像より、真物のほうがずっと美人なのは保証しますよ」 「え……?」 「とにかく分かりました。一緒に行きましょう。典礼省に出席の返信を出しておきます。姪ヒルデガルトを同伴する旨を添えてね」

ロートリンゲンの唄(2)

それが帝国暦四八七年の三月初旬。 今日は、帝国暦四八七年一〇月、イゼルローン回廊を突破して帝国領に侵攻してきた自由惑星同盟軍と、これを迎え撃つ帝国軍が辺境宙域で激烈な戦火を繰り広げている、まさにその時期である。 両軍合わせて一七個制式艦隊、五〇〇〇万人近い兵力による総力戦は、一五〇年を数える両国の戦いの中でも滅多にないほどの巨大な規模の戦いである。万一にも帝国軍が敗れれば、数ヶ月を経ずして同盟軍……帝国人にとって『叛乱軍』の方が馴染んだ用語ではあったが、その叛乱軍の戦艦を帝都<オーディン>上空に見上げることになるかも知れない。 「他人事みたいな雰囲気です」 二〇歳になったヒルダは帝立大学の経済学部に籍を置く三年生。キャンパスの空気を語る口調に、わずかに揶揄<からか>う響きを帯びさせる。 「あらあら、他人事に違いはないでしょう、知っているはずね」 「ええ、知っています」 文科系の学部である経済学部の学生は徴兵免除や猶予の特権を許可されないことを、ヒルダは高等学校の生徒だった時代に事実を持って知らされた。今回のような巨大な戦役が戦われている最中である。男子学生は根こそぎに前線へ動員され、ヒルダの通うキャンパスは、軍の動員を受けることのない女性ばかりのはずだった。 「でも、沢山いるでしょ、男の子が」 マリア・アントニアが小さく笑うのに、ヒルダもまた苦笑らしいものを頬に浮かべずにはいられないようだった。ロートリンゲン伯爵夫人にかかっては、本人は一人前のつもりの大学生も小僧っ子に過ぎないのだろう。 「ええ、沢山います。帝国軍が勝つか、叛乱軍が勝つかで賭をしています」 「あなたは賭けないの?」 「わたしが……ですか?」 「あなたにとっては賭けでもなんでもないでしょうに」 「大叔母様はお賭けになるんですか?」 ヒルダは口調に微かな怒りの微粒子を交えた。尊敬する一族の先達と言えども、回答によっては許さない。そんな潔癖さが露わに表れて、頬の線が硬い。 ほぼ真っ白になりながらも、銀白の艶めきを失っていない髪を揺らして、マリア・アントニアはかぶりを振った。 「さすがにご免を被るわね。人の生き死にを賭け事にするほど、まだ私も落ちぶれてはいないつもりですから」 「仰った通り、彼らには他人事ですから」 大貴族の子弟にとって、本来与えられないはずの文科系学生への徴兵免除を得ることなど、その日の昼食のメニューを決めるのよりもはるかに容易いことだった。昨日まで机をならべていた旧友が、学業ばかりか生命の中断をも強いられかねぬ戦場へと駆り出される。それを尻目に、彼らは悠々と戦場の勝敗を賭けて金銭<かね>を積み上げる。『叛乱軍』の勝利に賭けた学生は、彼らが本当に賭に勝った時に何が起きるのか、その程度を脳裏に思い浮かべるだけの想像力もないというのだろうか。 「帝国軍が勝った時に何が起きるのかも想像できないのだから、どちらもどちらですよ」 マリア・アントニアは話題を切り替える。 「帝国軍が勝った後のことを話しに来たのね」 質問ではなく確認だった。出されたプチ・ケーキを一切れ口に運ぶと、ヒルダの表情が緩み、二〇歳の若い娘らしい華やいだ香気が漂ったように見えた。 「指揮をとっているのはラインハルト・フォン・ローエングラム元帥です。ローエングラム元帥が叛乱軍に後れを取るはずはありません」 この時期、帝国に於いてヤン・ウェンリーの名は未ださして知られておらず、当然ながらヒルダにとっても知識の外だった。イゼルローン要塞陥落の際の魔術師めいた戦術も、この時期のヒルダにとっては厚い『軍事機密』の彼方にある。 「帝国軍が勝つ、と言うよりローエングラム元帥が勝つとして、その後、どうなるか……ということね」 「ええ、大叔母様……」 言い止し、ヒルダはちょっと気にするように左右に視線を走らせる。案ずるところ察して、マリア・アントニアは軽く両手を挙げて見せた。 「盗聴と密告のケアは帝国貴族の嗜みよ、ヒルダ。それでなくともロートリンゲン伯爵家は札付きですからね。典礼省がことあれかしと目を光らせているのを忘れては、占いの一つもできません」 「予言も……ですね」 「おや、良く覚えておいでね」 「ええ、もう一〇年も前のことですけれど……あの、大叔母様、そのロートリンゲン伯爵家ですけれど、どうして大叔母様が?」 そんなことを聞いてどうするの……とはマリア・アントニアは言わない。彼女はヒルダが口にしようとしていることを察していたし、ヒルダもまた大叔母が察していることを知っていた。ただ、察し合っていることと、それを言葉として形にすることとはまったく別のものと言って良い。一度言葉として思いを表せば、受ける側は受容か拒否か、いずれかの意思を示さねばならず、その結果は場合により二人のこの先の人生をすら定めるかも知れないのだから。 ヒルダが珍しく示した躊躇<ためら>いも、マリア・アントニアの正確に理解するところだった。ヒルダがマリア・アントニアに了解なり、許可なりを得る必要はない。判断はヒルダの中で完結しているはずであり、大叔母に助言を求める必要もまた無いのだから。 「知っていると思っていたけれど……フランツからは聞いていない?」 「父は大叔母様のロートリンゲン伯爵家継嗣については何も聞かせてくれません。わたしが知っているのは、皇帝陛下即位の際に伯爵家が絶えて、陛下じきじきのお声掛かりで大叔母様が嗣がれた。それだけです」 「その通りよ、ヒルダ」 僅かに躊躇い、それからマリア・アントニアはソファに座り直した。卓上のベルを鳴らし……いつもの牛飼い用のハンド・ベルではない……執事に紅茶のお代わりを命じる。一部の隙もない黒服に身を包んだ執事の背を見送り、マリア・アントニアはヒルダの瞳を覗き込んだ。 「縁もゆかりもない家を嗣いだわけではありません。私にもロートリンゲン伯爵家の血がほんの少しだけ入っていますからね」